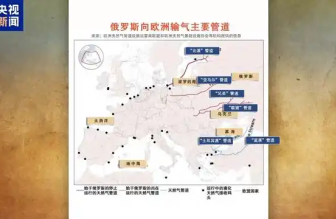

据俄罗斯天然气工业股份公司消息," 北溪 2" 管线的 B 线管道并未遭到破坏,俄气集团正在研究能否使用该管线向欧洲输送天然气。

这下,压力来到了德国一边,要不要启动这条被他们 " 冻结 " 的管线,对他们而言是个相当棘手的问题。

然而,上周的 " 北溪 " 天然气管道泄露事件发生后," 北溪 1" 的两条管线及 " 北溪 2" 的 A 线路管道严重受损,俄罗斯副总理诺瓦称 " 修复受损管道需大量的时间和资金 "。

显然," 北溪 1" 短期内已无回复供气的可能性,这条完好的 " 北溪 2"B 管线已成为当下俄罗斯恢复对德国供应气的最后希望。

俄气发布的公告称,该公司正计划对 " 北溪 2"B 线路开展安全性检查,如果其完整性得到确认,且能通过 " 监管部门 " 的批准,俄气集团就可以通过该管线向德国供气。

球踢到了德国脚下,可德国政府敢 " 接球 " 吗 ?

答案是否定的,在克什米亚大桥遭袭,俄以导弹轰炸报复基辅的当下,启用 " 北溪 2" 无疑会被视作 " 选边站队 ",将面临巨大的政治风险。

在高企的能源价格冲击下,德国作为欧洲第一大工业国的地位正在发生动摇,民众也将迎来一个格外寒冷的冬季。

德国的天然气危机为何如此严重

德国天然气曾高度依赖俄罗斯,而在俄乌冲突加剧的当下,俄气断供是此次天然气危机的直接因素。

在俄乌冲突爆发前的 2020 年,德国进口俄罗斯的天然气占到全年天然气使用量的 55.2%,挪威占比 30.6%,荷兰占比 12.7%,仅有不到 1.6% 的天然气来自其他国家。

此外,德国自身的地理位置局限和政府短视的能源政策也是此次能源危机的诱因。

位于欧洲大陆中央的德国,天然气进口高度依赖管线供应。德国在其北部修建了大量天然气管网,接收价格低廉的北海及俄罗斯天然气。

发达的天然气管网和廉价的管道气,使得德国政府此前从未认真考虑过修建液化天然气再气化设施港口,国际市场的液化天然气无法通过 LNG 船直接运抵德国本土。

由于阿尔卑斯山脉的存在,德国的天然气管线并未与南欧管网实现整合,无法通过南欧的液化天然气再气化设施接收来自北非和中东的天然气,只能借由法国及波兰的港口设施中转,这进一步抬高了德国天然气的供应成本。

天然气价格的暴涨,还在德国引发了电力危机。德国天然气有近四分之一被用于发电,天然气价格的上涨势必将带动电价联动上调,德国民众恐怕将迎来一个供暖价格和供电价格空前高的冬天。

不过,对于一般德国民众而言,这场能源危机最大的感受是 " 贵 " 和 " 涨 ",短期内德国国内的天然气供应是没有问题的。

德国网络署的数据显示,10 月初,德国的天然气储备库存已超 92%,远高于去年同期 75% 存量,超额完成德国政府此前制定的储气 85% 目标。

考虑到与德国签订天然气互助协议的法国天然气储备已达 100%,加上德国政府 " 找气 " 确有成果,对挪威、荷兰的管道气进口量都有明显提升,还与美国、沙特、卡塔尔等国签订了新的天然气供应协议,德国在这个冬天实际上不存在缺气问题。

有不少媒体为了渲染这场能源危机下德国民众 " 处境艰难 ",发布或者转载过 " 德国民众需要抢购柴火过冬 "," 德国超市木柴限购 " 等新闻,甚至白俄罗斯总统卢卡申科还发布过一段亲自砍柴的视频称 " 绝不会让欧洲兄弟过冬挨冻 "。

据统计,自东西德统一后三十年里,德国每年取暖用的木材使用量基本维持在 1 亿立方米左右,还出口约 1 亿立方暖用木材,平均每个德国人每年要消耗掉 2.4 立方米取暖木材。

不过,德国的能源危机确实带动了中国电热毯、电取暖器等产品在欧洲热销。

据中国海关总署提供的数据,德国今年 6-8 月份进口的中国电热毯数量约 84 万件,较去年同期的 32 万件激增了两倍有余。

美国在 " 趁火打劫 "

近日,法国财长勒梅尔在国民议会上发表讲话,矛头直指美国,称 " 不接受美国卖给欧洲的天然气价格是其国内的四倍,不能让美国利用俄乌冲突主导全球能源市场大发横财、趁火打劫 "。

随着欧洲能源危机的不断升级,越来越多的欧洲国家对美国 " 发战争财 ",趁着俄乌冲突对欧洲出售高价天然气表达不满,德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克就点名批评美国 " 甚至对友好国家,有时也哄抬价格 "。

法国总统马克龙在一场企业家洽谈会上对美国的 " 友好 " 行为吐槽了一番。

友谊的真谛,就是天然气价格翻四倍,欧洲陷入能源危机,而美国的石油天然气公司赚得盆满钵满。

美国能源巨头福克森美孚公司 2 季度净收入高达 179 亿美元,创下了该公司单季度利润新高,较去年同期的 46.9 亿美元翻了三四倍,而同期其他美国能源巨头公布的盈收数据都显示,他们在俄乌冲突爆发后,获取了惊人的利润。

加之近期," 北溪 " 天然气管道泄露事故,俄罗斯的管道天然气短期内回复无望,欧洲被迫增加了对美国天然气的进口量,美国公司获取暴利的速度很可能还会继续加快。

不过,抱怨归抱怨,天然气还得要买,由法德等国牵头,欧盟内部曾数次协商集体采购事宜;德国还曾拉拢过韩日等国,接触美国、加拉大等能源出口国劝其 " 让利 ",然而收效甚微。

在近日召开欧盟领导人非正式峰会上,欧盟成员国在讨论给天然气价格设置 " 上限 " 的问题上,出现重大分歧,有 15 个欧盟成员国希望对天然气价格设置上限,然而德国、丹麦、荷兰等国却明确提出反对意见,理由是限价可能导致欧洲采购天然气变得更加困难。

这下德国可成了 " 众矢之的 "。

欧洲这帮 " 小兄弟 " 都指着 " 买气大户 " 德国出头,带着大伙一起砍价,你德国不肯站出来也就算了,还在欧盟内部 " 压火 " 帮 " 卖气的外人 " 说话,是典型的 " 内奸 "。

有媒体形容,多国 " 对德国愤怒 " 的情绪笼罩了此次会议," 分歧和拖延 " 也是这场会议的主题。

跟德国 " 不对付 " 的波兰总理特乌斯 · 莫拉维茨基指责德国反对天然气限价的同时,还为本国企业提供天价补贴,破坏欧盟内部市场," 德国人的自私必须被丢到柜子里去 "!

9 月 29 日,德国总理舒尔茨宣布,在 2024 年前,德国将投入两千亿欧元,以应对高涨的能源价格。

一些欧盟成员国认为德国毫不掩饰地进行政府援助,不仅破坏了欧盟单一市场的稳定性,也让较贫穷的国家受到了冷落,痛批德国 " 人吃人 "、" 开历史倒车 "。

德国总理舒尔茨对此做出了 " 解释 ",他称德国的计划是一项 " 非常平衡、非常明智、非常果断 " 的一揽子计划,而且法国、荷兰等国家也已采取了援助计划。

舒尔茨还反复强调,德国的 2000 亿欧元计划是要持续两年的,这意味着资金规模并不比法国等其他国家更大。

言外之意,你看法国也出台了援助计划,资金规模也不比我们低多少,你们为什么只抓着我德国骂?这不公平。

面对这场能源危机,欧洲变得更加 " 分裂 ",经济实力雄厚的德、法采取政府补贴的手段 " 自救 ",以法德为轴心的欧盟,正在陷入 " 待机状态 "。

法德轴心待机,欧盟停摆

欧盟曾经是区域经济一体化的标杆,法德两国多年配合默契,成为拉动欧盟这条大船的 " 轴心 ",然而自俄乌冲突来来,法德轴心似乎 " 失能 " 了,就如同马克龙批评北约陷入 " 脑死亡 ",当下的欧盟也陷入了 " 停摆 " 危机。

在俄乌冲突爆发后,德法两国在欧盟内部的影响力肉眼可见的下降,德法 " 强强联手 " 主导欧洲事务的模式被打破,波兰、罗马尼亚、立陶宛等中东欧国家在决定欧盟航向的重大问题上,逐渐拥有了更大的话语权。

究其原因,在于德法自身立场发生变化,曾经的德法轴心能够高效运转,在于德法 " 分工明确 ",德国 " 主内 " 管经济,法国 " 主外 " 管政治。

法国作为联合国常任理事国,在欧洲以外的地区亦能发挥影响力,而德国雄厚的工业资本为法国提供了 " 底气 ",德国管好北欧、中东欧,法国则镇着南方,在德法牵头下,欧洲各国抱团群暖,日子过的有滋有味。

可好景不长,随着德国经济实力逐步带动政治影响力提升,欧盟内部对德国的经济依赖越来越深,法国 "主外 " 的模式越来越难以维持,法国主导 " 政治 " 的内核在逐渐被 " 掏空 "。

在俄乌冲突的刺激下,德国将加速军事化进程,舒尔茨不久前还宣称要建立 " 欧洲最强武装力量 "。显然,德国的安全策略开始转向,将在政治上和军事上脱离对法国的依赖。

虽然,这种转向有利于填补英国 " 脱欧 " 后,产生的 " 安全短板 ",但是随着德国军事实力的增长,德法间势必会存在 " 谁指挥谁 " 的冲突,尤其是在两国的安全关切和政治立场分歧越来越大的当下,这种分歧很可能在未来推动欧盟 " 分家 "。

为了制衡德国在欧盟内部日益增长的影响力,法国想过不少办法,比如拉意大利在欧洲内部形成德法意 " 三驾马车 ",可意大利更靠不住,极右翼政府上台后,甚至有 " 脱欧 " 倾向。

近年来,随着各种重大事件的叠加影响,欧洲各国保守势力抬头," 老白左 " 那套突然不吃香了,早些年被 " 造神 " 的环保少女成立 " 通俄间谍 "," 特朗普式 " 政客开始批量出现," 本国优先 " 的声音充斥在欧洲。

这种影响由内而外,德法两国的施政越发呈现保守倾向,就比如在当下能源危机的过程中,财力雄厚的德法两国各自出台了巨额补贴计划,而众多欧盟 " 小弟 " 则还在苦等欧盟救济,这进一步加剧了欧洲内部的离心化趋势。

最要命的是,在俄乌冲突后,以波兰为首的 " 新欧洲 " 国家在欧盟内部话语权极大提高,这些国家大多处于中东欧,与俄罗斯接壤,许多还是原苏联加盟共和国,对俄普遍持抵触情绪,相比德法等 " 老欧洲 " 国家,他们更加亲近美国。

这直接导致原本欧盟内部的团结被彻底打破," 新欧洲 " 成为美国的 " 传声筒 ",德法主导的对俄和解进程被中断。

在这种背景下,德国要重启 " 北溪 " 管线,就意味着跟 " 新欧洲 " 决裂,而继续被海运的高价天然气拖累,德国将被迫 " 去工业化 "。

虽然当下,通过政府补贴可以在短期内解决普通民众的能源开支问题,咱们不太需要担心德国民众 " 挨冻受饿 ",但长期以往,德国作为欧洲工业引擎的地位能不能保得住,就两说了。